火災災害與防災

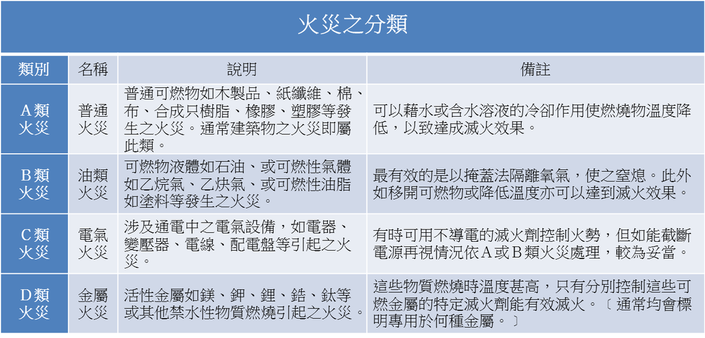

一、 火災之分類

火災依燃燒物質之不同可區分為四大類:

火災依燃燒物質之不同可區分為四大類:

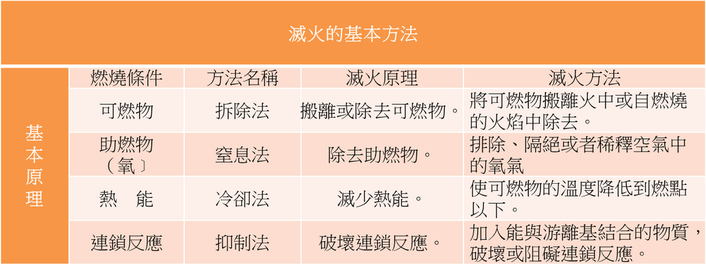

二、滅火的基本方法

三、 建築物火災燃燒成長過程

四、 火災對人之危害作用

火災可怕的主要乃是火災過程中材料燃燒產生的結果明顯脅到人員性命,無論是對火災燃燒系內及鄰接區域之人員,但其相對嚴重性依 每次火災狀況而定。火災對於人命安全之效應概分述如下:

A. 氧氣耗盡 (Oxygen depletion)

一般人類慣於在大氣之21%氧氣濃度下自在活動。當氧濃度低至17%,肌肉功能會減退,此為缺氧症(Anoxia)現象。在10~ 14%氧氣濃度時,人仍有意識,但顯現錯誤判斷力,且本身不察 覺。在6~8%氧氣濃度時,呼吸停止,將在6~8分鐘內發生窒息 (Asphyxiation)死亡。由火災引致之亢奮及活動量往往增加人體 對氧氣之需求,所以實際上在氧氣濃度尚高時,即可能已出現氧 氣不足症狀。一般人存活的氧氣濃度低限為10%,然而能否到達 些程度及多快到達,則依每次火災及燃燒系內不同位置而異,因 為此濃度受可燃物濃度、燃燒速度、燃燒系體積及透氣速率所影 響。

B. 火焰 (Flame)

燒傷可能因火焰之直接接觸及熱輻射引起。由於火焰鮮少與燃 燒物質脫離,所以對鄰接區域內人員常產生直接威脅,這點與燃 燒氣體及煙不同。皮膚若維持在溫度66℃(150℉)以上或受到 輻射熱3W/cm2以上,僅須1秒即可造成燒傷,故火焰溫度及其輻 射熱可能導致立即或事後致命。

C. 熱 (Heat)

熱對於燃燒系內及鄰接區域之人員皆具危險性。姑不論任何氧 氣消耗或毒害性效應,由火焰產生之熱空氣及氣體,亦能引致燒 傷、熱虛脫、脫水及呼吸道閉塞﹝水腫﹞。生存極限之呼吸水平 溫度﹝Breathing level temperature﹞約為131℃(300℉);但室內 氣溫高達140℃時仍能存活短暫時間。又呼吸水平高度(Breathing level heigh),從地板向上算起一般約為1.5公尺﹝5呎﹞以上之距 離,有時居室人員中兒童佔有顯著比例時,安全設計上則採用1.2 公尺﹝4呎﹞水平高。對於呼吸而言,超過66℃(150℉)之溫度 便難以忍受,此溫度領域可能會使消防人員救援及室內人員逃生 遲緩。

D. 毒性氣體 (Toxic gases )

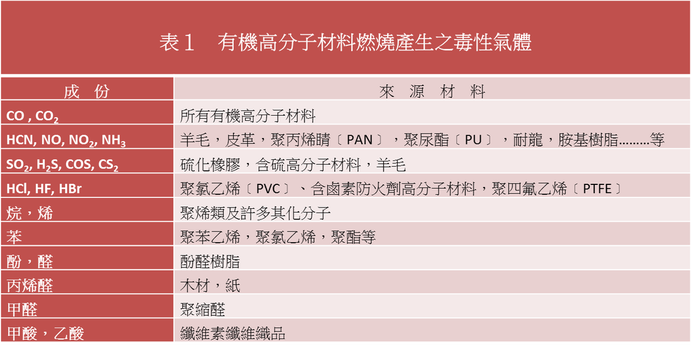

一般高分子材料之熱分解及燃燒生成物成分種類繁雜,有時多 達百種以上,然而對人體生理有具體毒性效應之氣體生成物僅是 其中一部分,如表1所列舉。這些氣體之毒害性成分基本上可分 為三類:

1窒息性或昏迷性成分。

2對感官或呼吸器官有刺激性之成分。

3其他異常毒害性成分。

雖從火災死亡統計資料得知,大部分罹難者是因吸入一氧化碳 等有害燃燒氣體致死,但有時不宜過於強調,因為沒有一次火災 情況是相同的。此外一部分火災試驗也顯示有許多情況下任一毒 害氣體尚未到達致死濃度之前,最低存活氧氣濃度或最高呼吸水 平溫度即已先行到達。

- 成長期 (Growth Development Period)

- 燃燒期或旺盛期 (Burning Period or Fully Devlopment Period)

- 衰退期 (Decay Period)

四、 火災對人之危害作用

火災可怕的主要乃是火災過程中材料燃燒產生的結果明顯脅到人員性命,無論是對火災燃燒系內及鄰接區域之人員,但其相對嚴重性依 每次火災狀況而定。火災對於人命安全之效應概分述如下:

A. 氧氣耗盡 (Oxygen depletion)

一般人類慣於在大氣之21%氧氣濃度下自在活動。當氧濃度低至17%,肌肉功能會減退,此為缺氧症(Anoxia)現象。在10~ 14%氧氣濃度時,人仍有意識,但顯現錯誤判斷力,且本身不察 覺。在6~8%氧氣濃度時,呼吸停止,將在6~8分鐘內發生窒息 (Asphyxiation)死亡。由火災引致之亢奮及活動量往往增加人體 對氧氣之需求,所以實際上在氧氣濃度尚高時,即可能已出現氧 氣不足症狀。一般人存活的氧氣濃度低限為10%,然而能否到達 些程度及多快到達,則依每次火災及燃燒系內不同位置而異,因 為此濃度受可燃物濃度、燃燒速度、燃燒系體積及透氣速率所影 響。

B. 火焰 (Flame)

燒傷可能因火焰之直接接觸及熱輻射引起。由於火焰鮮少與燃 燒物質脫離,所以對鄰接區域內人員常產生直接威脅,這點與燃 燒氣體及煙不同。皮膚若維持在溫度66℃(150℉)以上或受到 輻射熱3W/cm2以上,僅須1秒即可造成燒傷,故火焰溫度及其輻 射熱可能導致立即或事後致命。

C. 熱 (Heat)

熱對於燃燒系內及鄰接區域之人員皆具危險性。姑不論任何氧 氣消耗或毒害性效應,由火焰產生之熱空氣及氣體,亦能引致燒 傷、熱虛脫、脫水及呼吸道閉塞﹝水腫﹞。生存極限之呼吸水平 溫度﹝Breathing level temperature﹞約為131℃(300℉);但室內 氣溫高達140℃時仍能存活短暫時間。又呼吸水平高度(Breathing level heigh),從地板向上算起一般約為1.5公尺﹝5呎﹞以上之距 離,有時居室人員中兒童佔有顯著比例時,安全設計上則採用1.2 公尺﹝4呎﹞水平高。對於呼吸而言,超過66℃(150℉)之溫度 便難以忍受,此溫度領域可能會使消防人員救援及室內人員逃生 遲緩。

D. 毒性氣體 (Toxic gases )

一般高分子材料之熱分解及燃燒生成物成分種類繁雜,有時多 達百種以上,然而對人體生理有具體毒性效應之氣體生成物僅是 其中一部分,如表1所列舉。這些氣體之毒害性成分基本上可分 為三類:

1窒息性或昏迷性成分。

2對感官或呼吸器官有刺激性之成分。

3其他異常毒害性成分。

雖從火災死亡統計資料得知,大部分罹難者是因吸入一氧化碳 等有害燃燒氣體致死,但有時不宜過於強調,因為沒有一次火災 情況是相同的。此外一部分火災試驗也顯示有許多情況下任一毒 害氣體尚未到達致死濃度之前,最低存活氧氣濃度或最高呼吸水 平溫度即已先行到達。

E. 煙 (Smoke)

煙之定義為"材料發生燃燒或熱分解時所釋放出散播於空氣中之 固態,液態微粒及氣體"。煙是火災燃燒過程中一項重要的產物, 因為能見度﹝Visibility﹞是避難者能否逃出發生火災之建築物,以 及消防人員能否找出火災、撲滅火災的影響因素。煙會助長驚慌 狀況,因為它有視線遮蔽及刺激效應。在許多情況,逃生途徑上 煙往往比溫度更早達到令人難以忍受程度。

F. 結構強度衰減 (Structural strength reduction)

因熱害 (Heat damage)火燒造成建築物之結構組件破壞具有明 顯潛在危險性。可能發生清況有脆弱化,地板承受不起人員重量 ,或牆壁、屋頂崩塌。另外,火災對結構之破壞,有時不易單從 外觀察覺,因此火災後結構強度衰減程度的評估相當重要。建築 物因結構受火害而崩塌毀壞的情況不多,但不可輕忽建築物受到 第二次外來災害﹝如地震﹞可能發生之危險。

本資料引用自內政部消防署 / 表格由本網另製

煙之定義為"材料發生燃燒或熱分解時所釋放出散播於空氣中之 固態,液態微粒及氣體"。煙是火災燃燒過程中一項重要的產物, 因為能見度﹝Visibility﹞是避難者能否逃出發生火災之建築物,以 及消防人員能否找出火災、撲滅火災的影響因素。煙會助長驚慌 狀況,因為它有視線遮蔽及刺激效應。在許多情況,逃生途徑上 煙往往比溫度更早達到令人難以忍受程度。

F. 結構強度衰減 (Structural strength reduction)

因熱害 (Heat damage)火燒造成建築物之結構組件破壞具有明 顯潛在危險性。可能發生清況有脆弱化,地板承受不起人員重量 ,或牆壁、屋頂崩塌。另外,火災對結構之破壞,有時不易單從 外觀察覺,因此火災後結構強度衰減程度的評估相當重要。建築 物因結構受火害而崩塌毀壞的情況不多,但不可輕忽建築物受到 第二次外來災害﹝如地震﹞可能發生之危險。

本資料引用自內政部消防署 / 表格由本網另製